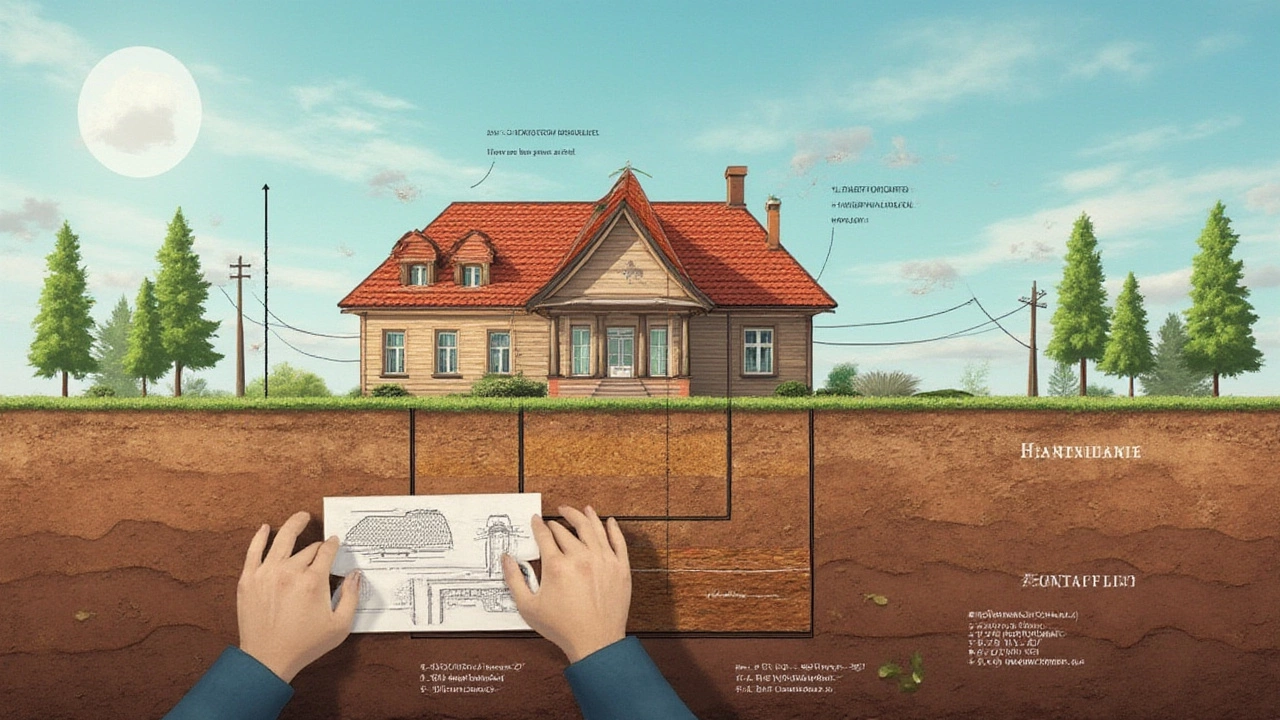

Строительство дома всегда начинается не с кирпича или блоков, а с лопаты и каторжной работы — копки фундамента. Многие уверены, что чем глубже, тем надежнее, но это приблизительно так же верно, как утверждение, что горячий чай лечит все болезни. Почему одни дома стоят десятилетиями, а другие начинают трескаться через пару лет? Ответ напрямую связан с глубиной заложения фундамента и тем, как она выбирается. Тут мало доверять "старым традициям" — почвы, климат, рельеф и даже будущее назначение дома играют главную роль.

Что влияет на глубину заложения фундамента

Вот главная причина, почему глубина фундамента — это не универсальный размер вроде роста всех манекенов в магазине. От чего же всё зависит? Самый очевидный фактор — тип почвы. Глиняные, песчаные, супесчаные и суглинистые участки ведут себя как люди: каждый реагирует на стресс по-разному. Глина зимой может вспучиться, во влажные годы она плывёт, а в засуху трескается. Песок дышит, но воду не держит. Кроме этого, обязательно учитывается глубина промерзания земли. Например, в Москве зимой промерзает около 1,4 м, на юге России часто не больше 0,5 м, а в Архангельске целых 2 м. Нужно, чтобы основание фундамента оказалось ниже этой самой "линии холода", иначе весной и осенью можно наблюдать чудо нравов — фундамент потихоньку вытолкнет наружу.

Важны и грунтовые воды. Если вода поднимается высоко весной, а фундамент расположен в этой сырости, со временем бетон просто рассыплется. Конечно, гидроизоляция поможет, но дешевле сразу копнуть поглубже или устроить хороший дренаж. Ещё рассказывал отец знакомого инженера: однажды построили дачу по колено в глине — сэкономили на глубине, а через 10 лет фундамент ушёл боком, и дом стал накоренённым, как Пизанская башня на картофельном поле.

Не забываем и про нагрузку. Если планируется тяжелый двухэтажный дом из кирпича или бетона — копать надо глубже, чтобы основание спокойно выдержало вес. Под лёгкие постройки или дачные домики глубина может быть меньше. И наконец, рельеф: на склонах и косогорах копают иначе, чем на ровной площадке.

| Тип почвы | Глубина промерзания (м) | Рекомендованная глубина закладки фундамента (м) |

|---|---|---|

| Глина | 1,4 | 1,6 |

| Суглинок | 1,2 | 1,4 |

| Песок | 1,1 | 1,2 |

| Каменистая | 0,7 | до 1,0 |

Расчет и правила: какие ошибки допускают чаще всего

Чтобы не оказаться героем городских легенд про "плавающие" дома, стоит запомнить простое правило: фундамент заглубляют минимум на 20-30 см ниже глубины промерзания для конкретного региона. Плюс, всегда берут запас прочности. Если кто-то копает "на глазок", это прекрасная экономия только сегодня. Ну, а статистика — упрямая вещь: через пять лет у таких домов появляется первая трещина. Например, специалисты РАНХиГС в 2020 году подсчитали, что больше 70% новых дефектов частного жилья связаны с ошибками в расчёте основания.

Почвенные воды могут меняться в зависимости от сезона. Не верьте только показателям из лета, когда грунт максимально сухой. Проверку уровня вод лучше всего делать ранней весной — когда талая вода подтапливает участок, и уровень стоит максимально высоко. Если копать фундамент ниже этого "пика", серьезных проблем можно избежать.

Выбирая глубину, отталкиваются от таких факторов:

- Тип почвы (определяется химическим анализом или уж точно опытом местных строителей);

- Глубина залегания подземных вод;

- Глубина промерзания (указывается в районных строительных нормах);

- Нагрузка (какой дом — дикая деревянная избушка или тяжелый каменный особняк);

- Рельеф участка;

- Наличие подвала или технических помещений;

- Климат (там, где много снега и долго лежит лёд — глубже, на юге — мельче);

Оценка нагрузок — сложная задача, если хочется точности. В идеале делается проект и расчет инженером, учитывая не только вес самого дома, но и климатические нагрузки — снег, ветер, даже землетрясения в некоторых регионах России берут в расчет.

Распространенная ошибка — довериться слухам или соседям, у которых "всё стоит хорошо уже 20 лет". Лучше ориентироваться не на возраст фундамента вашего соседа, а на реальные геологические данные или хотя бы советы местных проектировщиков. Самый популярный миф — ленточный фундамент, заложенный на 0,7-0,8 м, всегда будет держать дом в средней полосе. Но если подрядчик не учел промерзание и уровень вод, одна хорошая весна — и ваш дом "поплывет".

Есть ещё одна важная особенность: при строительстве на пучинистых почвах нельзя просто копать глубже. Иногда целесообразнее применять плитный фундамент, который распределяет нагрузку по поверхности и меньше подвержен деформациям. Здесь уместна поговорка: "Глубже — не значит лучше".

Возьмите за привычку фиксировать каждый этап работ и привлекать к измерениям хотя бы одного человека с опытом. Даже строительные нормы меняются. То, что было стандартом в 90-е, иногда в 2020-е уже строго запрещено или устарело. Например, популярные раньше сваи с глубиной заложения 1 м в регионах с нестабильным грунтом показали себя не лучшим образом и требуют укрепления.

Хочется рассказать и про случаи из реальной жизни. Вот пример: семья в Подмосковье решила сэкономить, сделала мелкозаглубленный ленточный фундамент, опираясь только на результаты летних измерений и уверения соседей. Уже на следующий год весной "лупнул" угол, двери перестали закрываться. Экономия вылилась в затратный ремонт и расширение дренажной системы.

Полезные советы и интересные факты: как не прогадать с фундаментом

Эксперты советуют не только копать на нужную глубину, но и правильно проводить подготовку основания. Не все знают, что фундамент — это не только бетон или блоки, но и "подушка" из песка и щебня, которая служит естественным дренажем и "прокладкой" между домом и землей.

Несколько практических советов:

- Проводите геологическое исследование участка, даже если дороже. Инвестиция окупится за счет отсутствия дорогого ремонта.

- Всегда закладывайте фундамент чуть глубже расчетного минимума. Погода меняется, климат становится более переменчивым, и такой запас — как страховка.

- Не забывайте об гидроизоляции, особенно если рядом река, озеро или высокий уровень грунтовых вод. Самый частый враг бетона — вода.

- Для легких построек, вроде гаража или сарая, мелкозаглубленный фундамент бывает достаточен. Но если планируются тяжёлые стены — копайте основательнее.

- Никогда не стройте фундамент в мороз. Залитый на морозе бетон теряет до 40% прочности — его крошит даже при обычной сырости.

- Фундамент под дом с подвалом должен быть на 40-60 см глубже, чем под аналогичный дом без подвала, чтобы выдержать нагрузку и обеспечить сухость.

- Любое вскрытие земли на участке — шанс встретиться с "сюрпризами": старым мусором, остатками строений, органикой. Всё это лучше сразу удалить.

- Если участок в низине, продумайте систему дренажа заранее. Лучший фундамент не переживет регулярные подтопления.

Интересный факт: в деревнях России иногда встречаются дома на "камнях" — просто на булыжниках, иногда всего на 30-40 см глубиной. Такие постройки живут по 100 лет, но часто этот срок далёк от комфорта — в промозглую весну холод и сырость скапливаются у пола, и приходится топить полную печь до мая.

Для продвинутых: современные программы расчёта позволяют за пять минут получить почти идеально точную цифру нужной глубины для разных типов фундаментов под конкретный проект. Но даже самый дорогой софт не подскажет, если под вашим будущим домом спрятано "болото" или слой старого осадка.

Стройка всегда связана с риском, и любой просчёт в глубине стоит денег, нервов и времени. Не устаю повторять: глубина фундамента — это компромисс между безопасностью, бюджетом и характером вашего дома. Погуглить не помешает, но главное — не экономить на расчётах и консультациях. Ведь дом — не палатку ставим, это для жизни на поколение.